news

こんにちは。神谷町から徒歩4分、御成門から徒歩3分の歯医者「愛宕グリーンデンタルサロン」です。

私は昭和大学歯学部を卒業後、大学院で歯科補綴学(かぶせ物や入れ歯の分野)を専門に学び、助教として臨床・教育・研究に携わってきました。現在は、日本補綴歯科学会専門医、日本口腔インプラント学会専修医として、見た目だけでなく「噛む」「話す」など機能性を重視した治療に取り組んでいます。

近年、患者さまから「ワイヤー矯正とマウスピース矯正はどう違うの?」「自分にはどちらが合っているのか?」というご質問を多くいただくようになりました。特にマウスピース矯正(インビザラインなど)は、目立ちにくさや取り外し可能な点から人気が高まっています。

今回は、歯科矯正の基本から両者の違い、マウスピース矯正の仕組みやメリット・注意点までを、わかりやすく解説していきます。約5分で読める内容ですので、矯正治療を検討中の方はぜひ参考にしてください。

目次

まず大前提として、歯は骨に直接固定されているわけではありません。

歯の周囲には「歯根膜(しこんまく)」と呼ばれるクッションのような組織があり、ここに圧力をかけると、圧がかかった側の骨が吸収され、反対側で骨が再生されるという仕組みが働きます。これを利用して、少しずつ歯の位置を移動させていくのが矯正治療です。

この仕組みは、ワイヤー矯正もマウスピース矯正も同じです。違いは、「どんな装置で」「どのように力をかけるか」という点にあります。

2-1. 見た目は気になるが対応力は抜群

ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットという金属やセラミックのパーツを装着し、そこにワイヤーを通して力を加える方法です。非常に歴史が長く、あらゆる症例に対応できる汎用性が特徴です。

3.マウスピース矯正の“しくみ”を解説

マウスピース矯正(代表的なものはインビザライン)は、透明のプラスチック製のマウスピースを使って歯を少しずつ動かしていく矯正方法です。

3-1. どんな流れで歯を動かすの?

| 比較項目 | ワイヤー矯正 | マウスピース矯正 |

|---|---|---|

| 見た目 | 金属が目立つ(審美ブラケットも可) | 透明でほとんど目立たない |

| 装置の管理 | 固定式/歯磨きがしにくい | 取り外し式/清掃しやすい |

| 対応症例 | 重度の歯列不正にも対応可能 | 軽〜中等度が得意(※応用で拡大中) |

| 痛み・違和感 | ワイヤー調整後に痛みが出やすい | 比較的軽度で慣れやすい |

| 通院頻度 | 3〜4週ごとの調整 | 1.0〜1.5か月ごと |

3-2. 院長の視点から見るポイント

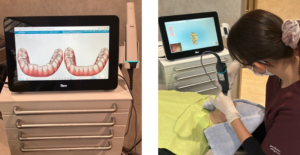

補綴の専門家として私が注目しているのは、「ゴール設計の自由度」です。マウスピース矯正は、最初に治療完了時の歯並びを3D画像で可視化できるため、補綴治療やインプラントと連携した治療計画が立てやすいという強みがあります。

当院では、まず精密な診断とシミュレーションを行ったうえで、ワイヤーとマウスピースのどちらが適しているかを丁寧にご説明します。

5-1. 診断の流れ

5-2. 院長のこだわり

補綴専門医の立場から、私は「矯正して終わりではなく、矯正がその後の補綴やインプラント治療にどう影響するか」を非常に大切に考えています。見た目が整っていても、噛み合わせが不安定では本末転倒です。最終的なゴール設計を共有しながら、長期的に安定する咬合を目指しています。

Q1. 装着時間を守らないとどうなる?

→計画どおり歯が動かず、マウスピースが合わなくなります。最悪の場合、再作製が必要になることもあります。

Q2. ホワイトニングは同時にできますか?

→マウスピース矯正では、トレーを活用してホームホワイトニングを並行することが可能です。ただし、知覚過敏などが出た場合は調整が必要です。

大切なのは、「どちらが流行っているか」ではなく、「自分に合った方法を、信頼できる歯科医師と一緒に選ぶこと」です。矯正治療は1年以上にわたる長いお付き合いになることが多いため、装置だけでなく、治療方針や医院の体制もしっかり確認しておくと安心です。

愛宕グリーンデンタルサロンでは、CT・iTero・マイクロスコープなどを活用し、補綴・インプラント・矯正を連携させた総合的な治療をご提案しています。装置選びで迷われている方も、お気軽にご相談ください。